柿原 悦子(薬剤師/色彩心理カウンセラー)

赤歴史を見ると古くは3万年前から繊維を染め始めていたようです。血の色を表す「赤」は、生命の象徴として洋の東西を問わず使われ、残っている色も「赤」が多い。日の出、日の入の太陽の色でもあり、炎の色でもある「赤」は、「生きる」「生命の根源」に直結した色として求めていったのでしょう。

草木染をすると、いかに「赤色色素」を抽出することにこだわったのかがわかります。赤色色素と黄色色素は、ほぼ同じ化学構造をしていて単に草木を煮出して染めると、赤色と黄色が混ざったオレンジ色系になったり、赤色が出てこなくなります。そこで、赤色を出すために、まず黄色色素を抜いて赤色色素のみにして染めていきます。私は、この黄色色素を抜くということに驚きました!

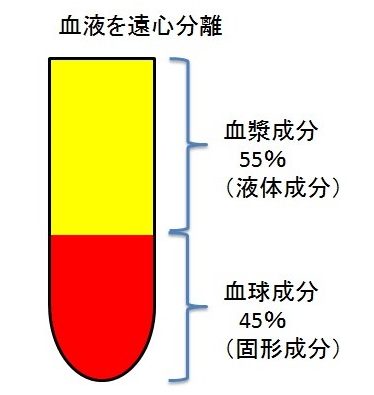

その作業は、経験によるものでしょうが、見事な科学的手法で行われます。その分離は、まるで血液を液体成分の血漿と個体成分の血球に分けて使っているように感じます。

特に「紅花染め」や「茜染め」は、しっかりと黄色色素を取り除いた赤色色素で染めていきます。紅花も茜も漢方では、血液の流れや浄血に効果があり、特に女性には必需品。きっと染めたものも、その効果を期待して下着などに頻用されたのでしょう。

紅花染め

「紅花染め」って、皆さんは、どのような色を想像されますか?

私は「深紅」の色をイメージしていました。「血のような赤」をイメージしていたのです。以前、「色彩学校」の実習で「紅花染め」を体験させていただきました。深紅に染まると思い込んでいた私ですから、染めあがった布が、鮮やかなピンクだったことに驚きました。

▲「紅花染め」のスカーフ

しかし、現代でこそ化学染料で様々なピンク色が染まる時代だから、「紅じゃない、ピンクだ」と思ったのでしょう。草木でしか染めることしかできず、少しくすんだ色が大半だった時代には、この紅花の彩度の高いピンク系の鮮やかさにびっくりし魅了されたのではないでしょうか。

平安貴族たちが用いた最も濃い紅色は、「韓紅花(からくれない)」といい、使用する花弁の量も私たちが使った量の10倍以上にもなります。貴族の時代には、一握りの特定の人のために、またこだわりの色を求めるために、思う存分使うことができたのでしょうね。

茜染め

茜は、古くから日本にも自生していて、赤い根を煎じて染めに使われていました。しかし、日本の茜は、赤色色素が少なく生の根を使うと赤色が強く出ますが、乾燥すると黄色の強いオレンジ色になります。

赤色色素が多いのはインドアカネです。草冠に西と書いて『茜』と書くように、夕日のような赤色に染まります。

▲茜の根を煎じて染めると色鮮やかな赤色に。

草木染を始めたばかりのころに「茜染め」を行いましたので、黄色色素を取り除かないまま煮出して染めました。そのため、少し黄色がかった赤色に染まりました。この時は、インドアカネを使いました。この写真を見ると、血漿成分の黄色と血球成分の赤色が混ざった元々の血の色に近い色に見えます。

血液は、熱を運ぶ役割があります。その役割が全身の体温調整をしています。熱を伝える血液の流れが悪くなった時に冷え性となります。血液の流れをよくするためには、個体成分の赤の血球だけより、液体成分の黄色の血漿が混ざっていた方がさらさらと流れます。その意味でも、現代の黄色色素を一緒に煮込んだ染め方も良いのではないかと思っています。

柿原 悦子(かきはら えつこ)

薬剤師/色彩心理カウンセラー

広島県福山市にて「ほのか薬局」を営み、西洋医学・東洋医学(漢方)・色彩心理を統合した統合医療を実践している。薬局内で子どものアトリエや健康講座、色彩ワークショップなどを実施し、心と身体の両面から地域の人々の健康を支えている。