江崎泰子(「色彩学校」主任講師)

アートの世界でもジェンダーの壁はまだまだ厚いと言われています。

今回は日本の女性画家たちにとっての「戦争」という負の歴史を振り返りつつ、21世紀の今、世界を舞台に力強く活動する表現者たちにも目を向けたいと思います。

亡き父の日記帖には、戦争を賛美する「戦争画」の挿絵が……

8月。いつもなら広島・長崎の原爆投下の式典が執り行われ、多くの命が失われた戦争に思いを馳せる時期なのだが、今年は「平和の式典・オリンピック」(今回ほどこの言葉が空しく感じられたことはない)の陰に隠れて、報道も縮小気味だった。

ならばせめて、今回8月発行となった『Color Link』の中で、戦争と美術について触れてみたいと思う。中でもとくに日頃語られることの少ない女性アーティストたちの活動を巡って。

まず個人的な話から始めたい。数年前、亡くなった父の遺品を整理していたら、若い頃からの日記が大量に出てきた。中でも、17~8歳のちょうど専門学校で学んでいた頃の日記は、勉強のことや友達のことが細かく綴られていて青春の記録といった感じなのだが、読み進むうちに次第に戦争の陰が忍び寄ってくる。学生にも赤紙(招集令状)がきたといった出来事が記されていたのだが、驚いたのは日記の表紙や口絵にいわゆる戦争画と呼ばれる絵が掲載されていたことだった。

日記帖自体は、配給されたものか父が自分で買ったものかは分からないが、明らかに若者の士気を高揚させるような、銃をもって突撃している兵士の姿やリアルな戦車の絵が、1ページに1点づつカラーで載っている。中でもとくに目を引いたのは、巧みに描かれた落下傘部隊の絵で、作者はなんとあの藤田嗣治だった。

▲日記帖に載っていた挿絵。作者として「陸軍派遣画家 藤田嗣治」の名がある

パリで活躍していた藤田が戦時中に日本の軍部に協力するような絵を描き、戦後糾弾されたのは有名な話だ。他にも当時多くの絵描きが、“お国のために” 同様の絵を描いていたことは美術史の中でも周知の事実だが、父のような地方の学生の持ち物にまで及んでいたとは驚きだった。

軍部に協力して戦争画を描いた女性画家たち

でも、それは男性の画家の話。女性画家たちには、そんな要請はなかったのだろう。そもそも戦前には、女性の絵描き自体ひじょうに少なかったのだから、と思っていた。ところが、そんな私の思い込みを払拭してくれたのが、『女性画家たちの戦争』(平凡社新書)という1冊の本だった。そこでは、女性画家たちも実際は軍部の要請を受け戦争画を描いていたことが、女性研究者の綿密な調査によって明らかにされている。主にその役割を担っていたのが、当時、洋画家を目指していた女性たちだった。なぜそのようなことになったのか……。

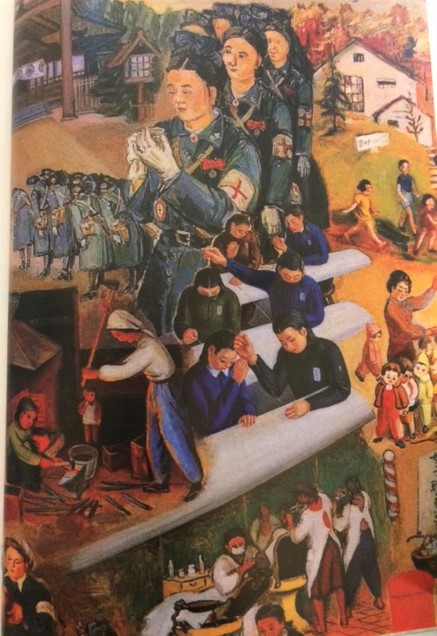

▲『女性画家たちの戦争』(吉良智子著 平凡社新書)には、戦争画を描いた女性画家たちの人生や作品も載っている

それはあの時代に、女性画家がおかれていた社会的ポジションと関係があったと、本書は説いている。たとえば東京芸大の前身である東京美術学校が開校したのは明治20年だが、長い間女子の入学は認められていなかった。日本画に関しては、良家の子女のたしなみとして身に着ける女性はいたが、洋画はまだまだ男性の世界。それでも学びたい女性は、男性画家の門下に入って修練を積むしか方法がなかったのだ。権威ある美術団体の展覧会には、ほとんど出品が許されないという時代が続いていた。

それが太平洋戦争に突入し、男性たちが戦地へと駆り出されるようになると、女性画家たちに国民の戦意を鼓舞するような絵の依頼が舞い込むようになる。

戦時中、貴重な油絵の具は配給制だったが、制作を引き受ければ軍部から豊富な画材が与えられた。当時は日本人のほとんどが聖戦と信じて疑わなかった時代、絵を描きたいという欲求とともに、画壇に基盤をもたなかった女性画家たちが社会的な認知の場を得たのだから、戦争に協力したとして誰が非難できるだろう。

▲同書に掲載されている女性が描いた戦争画の一部

とはいえ、男性たちが従軍画家として戦闘のシーンを中心に描いていたことに対し、女性画家に求められたのは、あくまでも銃後の守り。軍需工場で働く女学生や負傷兵を手当する白衣の天使、男手のなくなった農家で働く女性たちの姿だった。同じ戦争画といっても、描くよう要請されたモチーフは明らかに ”男は外、女は内” という性別役割分担があったのだ。詳しくはぜひ本書を手にとって見ていただきたい。

70歳以上。世界14カ国の女性アーティストの展覧会

▲『アナザーエナジー展』森美術館(六本木)で9月26日(日)まで

話は今へと移り、コロナ禍の8月。『アナザー・エナジー展』(森美術館)という展覧会を見てきた。

これは、世界14カ国16人の女性アーティストの作品を展示したもので、全員が70歳以上。1960~70年代に活動をはじめ、今も現役で制作を続けている。

伝統工芸の手法と素材を使って地元の女性たちと共同制作をしているニュージーランドのアーティスト、ナチスから逃れたユダヤ人の両親のもとに育ち、難民問題や政治問題などを題材に創作を続けているスイスのアーティスト、フェミニズムや人種差別をテーマにパフォーマンスなどを展開しているアメリカのアーティスト、そして最高齢、101歳のキューバ人アーティストは、その鮮やかな色使いで驚かせてくれる。

全体に共通して感じたのは、それぞれ異なった背景をもつアーティストたちではあるが、家族のルーツや民族の歴史、個人的体験など、皆しっかりと自分に根差したテーマをもち表現を続けていること。そのひとり一人の生き方と作品の力強さに心を動かされた。

戦後80年近くを経て、ジェンダーギャップという点ではまだまだ後進国の日本だけれど、確実に、しなやかに自分を表現し続けている世界の女性アーティストたちにエナジーをもらった展覧会だった。

▲101歳の展覧会最高齢アーティスト、カルメン・ヘルラ(キューバ生まれ)の作品

江崎 泰子(えざき やすこ)

「色彩学校」主任講師

長年に渡り、日本の色や美術を研究。和の文化や歴史、画家の人生に心理的な視点からアプローチしている。『事典・色彩自由自在』では伝統色名の解説を担当する一方、不定期で「日本文化と伝統色」の講座を開催。日常的にも好きな着物、歌舞伎、浮世絵などを楽しんでいる。