〜絵本『戦争が町にやってくる』が開く対話〜

アートセラピスト/「色彩学校」主宰 末永蒼生

大規模な児童虐待である戦争

『戦争が町にやってくる』(ブロンズ新社刊)という絵本のタイトルは、いまこそすべての人々の心に響くにちがいない。

-2-759x1024.jpg)

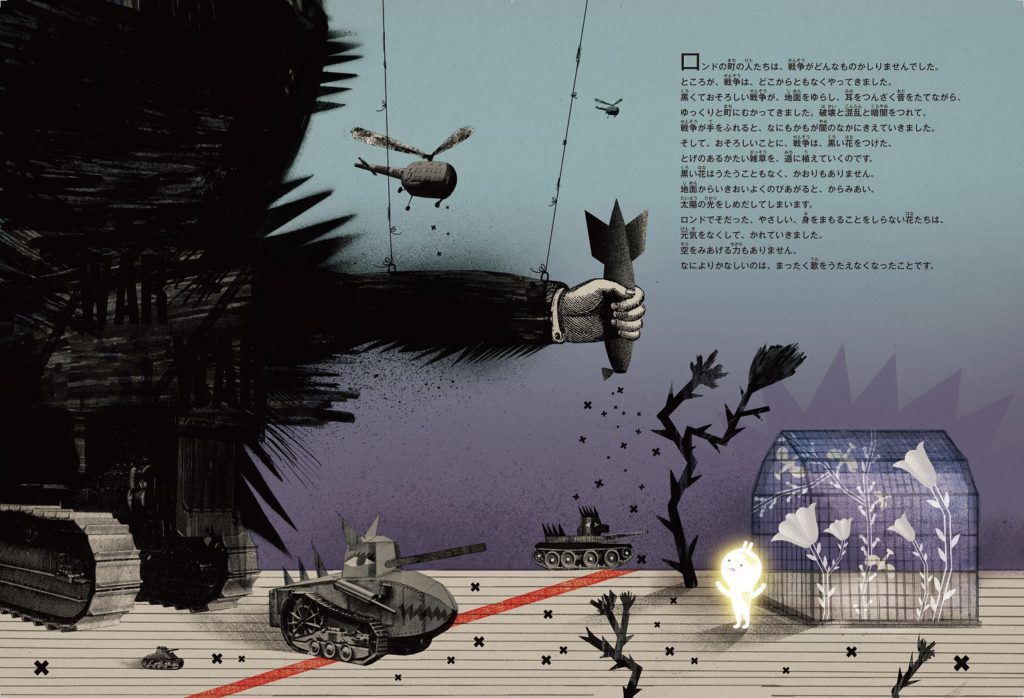

▲『戦争が町にやってくる』(ロマナ・ロマニーシン/アンドリー・レシヴ作 金原瑞人訳 ブロンズ新社刊)

作者のロマナ・ロマニーシンとアンドリー・レシヴはウクライナに生まれリヴィウを拠点に活動している絵本作家。出版されたのは2015年だ。前年、ロシアによるクリミア侵攻を目のあたりにした。作者二人がこの絵本を作った動機は戦争について親子で語り合う本を制作しようと考えたからだという。この絵本はすでに15言語に翻訳され、世界中で読まれているという。

親子はもちろん、大人と子どもが戦争について語り合うことがいま何より必要なのだと思う。今回の戦争については、ロシアとウクライナ双方の歴史的経緯についてメディアでは様々な解説が流れる。けれど、私は異なった視点から戦争を見ている。

それは、そもそも戦争というものは巨大な規模の児童虐待なのだということ。戦争は大人たちが勝手に始め、最初の犠牲者になるのは弱者である子どもたちだ。弱者という意味は子どもたちは「戦争をやめて!」という意志表示をする間もなく戦いが始まれば傷つき命を落としていく。泣いて親にしがみつき傷を負ってただベッドに横たわるしかない。その子どもの気持ちについて、直接耳を傾けるインタビュー報道がどれほどあるだろう。

そんな中、この絵本を見るとどのページの絵も子どもが戦争にショックを受けた時の心を映し出しているように感じられてならない。30歳でクリミア侵攻を体験した作者たちの鋭い感受性によって、言葉だけでは語れない戦争の不条理を色に置き換えることができたのかもしれない。

ページをめくっていくと、最初の10ページまでは犬や鳥などが擬人化された愛らしい主人公3人の暮らしが描かれている。彼らが住む町ロンドは花や音楽に満ちた幸せそうな明るい世界だ。

ところが、次のページではいきなり彩りが消えダークな紫色を背景に黒々とした荒々しいタッチで侵攻してくる戦車が描かれる。そして「戦争が町にやってきたのです」という言葉が続く。明るい彩りの世界がいきなりモノクロームで塗られた戦争のページに置き換わるのだ。このコントラストが、突然戦争が押し寄せてきた臨場感と恐怖を伝えてくる。

▲『戦争が町にやってくる』より

そう、このリアリティこそ子どもたちの眼に映った戦争なのだと思う。私がそう感じる理由がある。というのも、私がこれまで数多く見てきた紛争や戦時下にある子どもたちが描いた絵と重なったからだ。

戦争や大災害にショックを受けた子どもたちの絵に表れる色

私が50年来続けてきた「子どものアトリエ」教室は、絵の上手い下手を評価するのでなく、どんな表現でもOK! という自由表現の場だ。嬉しいこと悲しいこと、夢や未来への思いなど心を思い切り吐露できる空間。時には病気や事故、災害を体験した辛さなども画用紙に解き放たれる。

▲阪神淡路大震災直後に5歳の男児が描いた「赤い海」(提供:末永蒼生)

阪神淡路大震災の直後、避難所に画材を運び子どもたちと一緒に絵を描いた。その時に目にした絵の多くは、赤と黒、黄色と黒など対比的な配色で画面が分割されていた。あたかも世界が引き裂かれたような表現だった。後にベトナムのホーチミン市に旅をした折、戦争記念館でベトナム戦争の記憶を描いた子どもたちの絵を見る機会があった。それらの絵は阪神淡路大震災を経験した子どもたちの色遣いと瓜二つだった。やはり暗い色で描かれた爆撃の場面と明るい彩りの平和な世界が二分された表現だったのだ。

似た表現は、その後ニューヨーク同時多発テロを目撃した子どもの絵にも見られた。さらに、原発事故を引き起こした東日本大地震の避難所で私たちが行ったアートによるケア活動の場でも多く見られた。

▲ベトナムの少女が描いた戦争体験の記憶。画面は左側の暗い戦場と右側のカラフルな平和の世界とに分割されている(提供:末永蒼生)

▲東日本大震災直後、7歳の女児が描いた「夜に咲く花」。闇夜の黒と花の赤の対比が不安の中で生きようとする心を感じさせる(提供:末永蒼生・クレヨンネット)

そう、子どもたちは戦争や災害で心に走った亀裂の痛みや絶望感をストレートに描き出す。そうやって小さな胸には抱えきれない不安を吐き出しているのだ。今回のロシア侵攻後、ウクライナから日本に避難してきた子どもたちの絵がテレビで報じられた。一人の少女はやはり画面を2分割した構図で平和の空と戦火を描き分け、赤く塗った戦場の部分を切り捨てたいと語っていた。

子どもたちは本当のことを知りたい、戦争についても

私自身生まれて間のない頃、母に背負われて東京空襲の空の下を生き延びた。そのことを折に触れ母から聞かされていた。いま、子どもに戦争の話をしたり絵本を見せるというと躊躇する人もいるかもしれない。でもこの絵本は子どもと語り合うための大切なテキストだと思う。ここで、私の「子どものアトリエ」教室での最近のエピソードを述べたい。

クラスの担当カウンセラーが一人の少女とウクライナでの戦争について話そうとしたら、最初は「わたしに関係ないもん」とそっけない反応だったという。カウンセラーが「外国の戦争でもじつは私たちにも深い関係があるんだよ」と説明した。すると少女の目の色が変わり、「もっとその話しを聞きたい」と顔を向けたのだ。

日々の戦争報道を子どもたちも耳にしている。日頃、暴力やいじめはいけないと教えられているのだから関心や疑問を感じないはずはない。しかし周りの大人たちがその話題を避ければ子どもたちも無関心を装うかもしれない。戦争について考えようとする気持ちも陰るのではないだろうか。

戦争は突然起きる自然災害ではない。油断していると憎しみも暴力もひそかに人の心の陰に棲みつくのだ。私たちは日常に紛れそのことへの敏感さと警戒心を鈍らせがちだ。

『戦争が町にやってくる』の作者たちが受けたインタビューの中で、アンドリー・レシヴは絵本で伝えたいメッセージについて次のように語っている。

▲作者のロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさん(提供:ブロンズ新社)

「世界中に共通することですが、誰もが自分の居場所を持つべきだという大切なメッセージでもあります。私たちは自分自身について考え、自分の長所や底力は何なのか、自分の得意とすることは何なのかを見いだす必要があります。自分が一番得意なことをすればいいのです。それは、誰にとっても重要な、共通の任務であり、共通の勝利でもあるのです」。

(ブロンズ新社によるインタビューより)

この言葉の深さは、戦場の現実だけでなく一見平和に思えるときの人生のあり方にも通じることだと思う。人が個性や唯一無二の自分らしさを手放すとき自己不信が生まれ、憎しみや暴力の影が近づいてくるからだ。ここで語られている“勝利”とは平和であることはいうまでもない。

▲『戦争が町にやってくる』最後のページ(提供:ブロンズ新社)

この絵本の最後は、光の力で戦争を無力化し町に明るく穏やかな世界が訪れて終わる。赤いヒナゲシの花が次々に咲き始めるシーンは心を熱くする。ヒナゲシは失われた命を忘れないことの象徴だという。

祈りの込められたようなこのページを見て、私はあらためて大人ができることはどんなことかということを思う。それは未来に向かって今を生きている子どもたちそれぞれの、心の多様な彩りを陰らせないことではないだろうか。

この絵本を子どもたちと開き、誰もがたった一人の自分を生きていることの大切さを語り合うこともその一歩になるに違いない。

末永 蒼生(すえなが たみお)

色彩心理研究家/「色彩学校」「国際アートセラピー色彩心理協会」代表理事

1960年代から実験的な美術活動を行い、近年、当時の記録映画が内外の美術館で上映されている。64年より日本児童画研究会で色彩心理の研究を行い、66年「子どものアトリエ・アートランド」を創立、89年に「色彩学校」を開設。色彩心理とアートセラピーを組み合わせた「末永ハート&カラー・メソッド」を体系化。多摩美術大学非常勤講師をはじめ、内外の大学で講義を担当。東日本大震災など各地の被災地でアートセラピーの活動を支援。NHK「課外授業ようこそ先輩」などテレビ出演や講演活動も多い。著書にロングセラーとなった『色彩自由自在』シリーズ(晶文社)『心の病気にならない色彩セラピー』(PHP)など多数。